- Veröffentlicht am

- • Beets

Der U880 - oder wie ich in das DDR-Technik-Rabbit-Hole fiel

- Autor

-

-

- Benutzer

- Piehnat

- Beiträge dieses Autors

- Beiträge dieses Autors

-

Es war einmal in einem Land, das sich trotz Embargo, Planwirtschaft und chronischem Materialmangel weigerte, technologisch abgehängt zu werden. Die DDR wusste, dass sie im Mikroprozessor-Rennen weit hinten lag. Aber statt aufzugeben, machte man das Beste daraus. Man kopierte, bastelte, improvisierte. Und so entstand der U880, kein Hightech-Wunder, aber ein Chip, der funktionierte. Und manchmal, in der DDR, war das schon ein Sieg.

Neulich stolperte ich über die Blaumeise 3, dieses schräge DDR-Handy und ehe ich mich versah, war ich tief im Rabbit-Hole der DDR-Technikgeschichte gefangen. Telefone, Computer, Chips.. während der Westen in den 1970ern schon Mikroprozessoren wie den Zilog Z80 in Serie produzierte, standen die DDR-Ingenieure vor massiven Problemen. Keine Lizenzen, kein Zugang zu moderner Fertigungstechnik, und das COCOM-Embargo verhinderte jede legale Möglichkeit, an westliche Technologie zu kommen. Die Lösung? Selbermachen.

Im VEB Funkwerk Erfurt (später Teil des Kombinats Mikroelektronik Erfurt bzw. des VEB Mikroelektronik „Karl Marx“) begann die Arbeit am U880, einem nicht lizenzierten Nachbau des Z80. Aber der U880 war nicht der erste Versuch. Zuvor gab es den U808, einen simplen 8-Bit-Prozessor, der auf dem Intel 8008 basierte. Eher ein Übungsprojekt oder Lernchip, mit dem die DDR-Ingenieure checkten, wie so ein Mikroprozessor funktioniert. Ein wichtiger Zwischenschritt war auch der U827, ein Nachbau des Intel 8080. Der U880 hingegen sollte das große Ding werden. Ein Chip, der wirklich in Geräten steckte, die man anfassen und benutzen konnte.

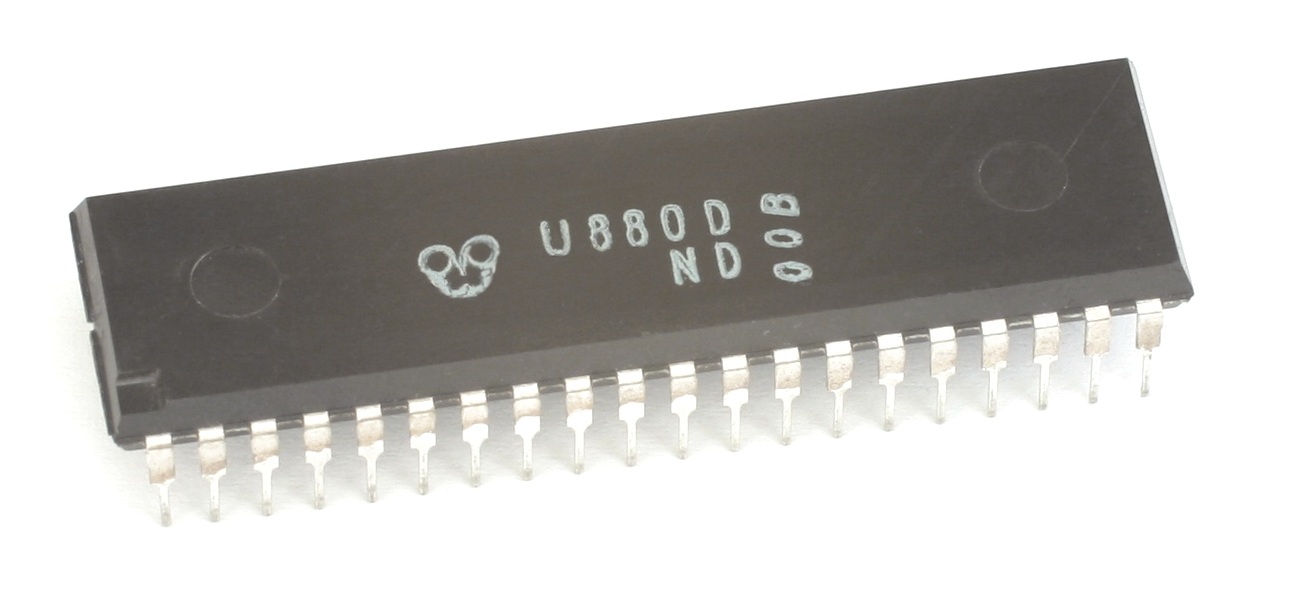

Von außen sah der U880 fast genauso aus wie sein westliches Vorbild. Ein rechteckiges DIL40-Gehäuse mit 40 Pins, die man wunderbar abbrechen konnte, wenn man zu ungeduldig war oder einfach nur Pech hatte. Drinnen arbeitete der Chip mit NMOS-Technologie, einer Bauweise, bei der winzige, negativ geladene Transistoren auf dem Silizium hin- und herspringen wie überdrehte Ameisen. Die ältere PMOS-Technologie, die mit positiv geladenen „Löchern“ hantierte, war dagegen so behäbig wie die DDR-Regierung bei der Bearbeitung eines Ausreiseantrages. NMOS war schneller, aber auch hungriger, fraß Strom wie nichts Gutes und wurde heißer als eine Betriebsküche zur Mittagszeit.

Während der Westen längst auf die sparsame und kühle CMOS-Technologie setzte, die das Beste aus NMOS und PMOS vereinte, blieb die DDR bei NMOS hängen. Nicht aus Überzeugung, sondern weil moderne Fertigungsanlagen dank COCOM-Embargo schlicht Mangelware waren.

Doch die DDR-Ingenieure begnügten sich nicht damit, nur die Funktionen des Z80 zu kopieren. Sie übernahmen auch einige seiner Macken, als wären es besondere Features. Besonders berüchtigt, der OUTI-Bug. Der Befehl OUTI sollte eigentlich Daten aus dem Speicher nach draußen befördern, so wie ein fleißiger Postbote Briefe zustellt. Doch beim U880 und ironischerweise auch beim originalen Z80, vergaß der Prozessor manchmal, das Carry-Flag zu setzen, wenn das L-Register auf Null sprang. Klingt nach einer Lappalie? Für Programmierer war das, als würde der Postbote plötzlich die Hälfte der Briefe einfach in den Müll werfen. Plötzlich machte der Code völlig unerwartete Dinge oder stürzte einfach ab, als hätte jemand den Stecker gezogen.

Der U880 kam in verschiedenen Varianten, je nach Einsatzgebiet. Für den normalen Gebrauch reichte 1 bis 2,5 MHz, militärische Versionen schafften bis zu 8 MHz und Temperaturen von -25 °C bis +85 °C. Für den Export wurden die Gehäuse an westliche Standardmaße angepasst, damit die Chips nicht sofort als DDR-Produkte auffielen. DDR-Technik, die fast wie im Westen funktionierte, nur etwas langsamer und eigenwilliger.

Die Herstellung des U880 war ein Kraftakt. Moderne Fertigungsanlagen? Fehlanzeige. Alles musste selbst entwickelt werden. Trotzdem schaffte die DDR bis Mitte der 1980er rund 200 verschiedene integrierte Schaltungen zu produzieren, darunter drei Haupttypen von 8-Bit-Prozessoren: U808, U827 und U880.

Menschen und Strategie hinter dem Chip

Die Entwicklung des U880 war kein Zufall, sondern das Ergebnis einer strategischen Entscheidung von ganz oben. Die DDR-Führung wusste, dass das Land ohne eigene Mikroelektronik technologisch abgehängt wird und das passte nicht ins Bild der überlegenen sozialistischen Planwirtschaft. Also wurde das „Mikroelektronik-Programm“ aus der Taufe gehoben, ein politisch forciertes Prestigeprojekt, das zeigen sollte „Ja, wir können das auch!“

An der Spitze stand Dr. Johannes Hörnig, Generaldirektor des Kombinats Mikroelektronik Erfurt. Hörnig war kein Techniker, sondern Stratege, der verstanden hatte, dass die DDR ohne Mikroprozessoren keine Zukunft hatte. Schon als Direktor des VEB Funkwerk Erfurt hatte er die Weichen gestellt und trieb nun die Nachbaustrategie voran. Unterstützung bekam er von Günther Wyschofsky, Minister für Chemische Industrie, zuständig für Devisen und Investitionen in die Halbleiterproduktion. Milliarden flossen in die Mikroelektronik, oft teuer, ineffizient und technisch veraltet, aber Hauptsache, es gab etwas Eigenes.

Die eigentliche Entwicklungsarbeit, besonders das Reverse Engineering des Z80 zum U880, fand größtenteils im VEB Funkwerk Erfurt statt. Ingenieure wie Peter Starke und Uwe Ritschel analysierten akribisch die Schaltungsstrukturen, zeichneten Layouts neu und passten die Fertigungsschritte an die eigenen veralteten Anlagen an.

Der U880 wurde zum Arbeitspferd der DDR-Mikroelektronik. Er steckte in Heimcomputern wie KC 85/2 bis KC 85/4, im Z1013-Bausatz, im Polycomputer 880 für Schulen und sogar im einzigen DDR-Arcade-Automaten Polyplay. Selbst Schachcomputer wie der SC2 oder Chess-Master Diamond nutzten ihn. Ja, ein DDR-Chip trat gegen Schachgroßmeister an.

Diese Maschinen hatten Arbeitsspeicher von 1 bis wenigen Kilobyte und Taktraten von 1 bis 4 MHz. Heute kaum mehr als ein Taschenrechner, damals völlig ausreichend für Rechenübungen oder einfache Programme. Vielleicht war gerade diese technologische Bescheidenheit es, die den U880 sympathisch machte.

Aber nicht nur die Unterhaltungselektronik liebte ihn. Industrie- und Militärtechnik setzten ebenfalls auf den U880. Mikrorechnermodulsystem K 1520, Datenerfassungsterminals, Chiffriermaschinen.. die richtig spannenden Sachen. Und ja, die DDR versuchte sogar, den U880 in den Westen zu exportieren, meist über Drittländer oder getarnt als andere Produkte.

Westliche Fachzeitschriften fanden ihn technisch interessant, aber nicht konkurrenzfähig. Die DDR? Feierte ihn als technologisches Meisterstück.

Die DDR-Hacker- und Bastlerszene liebte den U880, weil er zugänglich und modifizierbar war. Wer heute noch einen KC 85 oder Z1013 besitzt, weiß, dass diese Computer nicht nur technisch, sondern auch emotional etwas Besonderes waren. Sie standen für eine Zeit, in der man Technik nicht nur konsumierte, sondern selbst machte.

Mit dem Mauerfall 1989 endete die Ära des U880. DDR-Mikroelektronik war technologisch nicht mehr konkurrenzfähig, die Produktion wurde eingestellt. Aber der U880 bleibt ein Symbol für den Erfindungsgeist einer Gesellschaft, die trotz Embargos und Planwirtschaft ihren eigenen Weg ging.

War der U880 ein technisches Meisterwerk? Eher nicht. Schnell, effizient, fehlerfrei? Nope. Aber echt. Ein Chip, der unter schwierigsten Bedingungen entstand und trotzdem funktionierte. Und manchmal ist das mehr wert als Perfektion.